A veces, somos olvidadizos

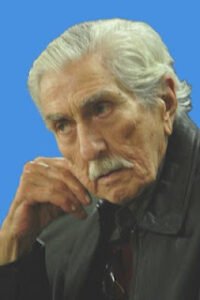

Luis Lilí Martínez

Existe aquí lo que pudiéramos clasificar como un síndrome nacional, una dolencia endémica. Si se me permite el neologismo, me atrevería a llamarlo efemerideosis.

Eso se refleja, cotidianamente, en los titulares. Cualquier noticia contundente pasará a segundo plano, para cederle paso a alguna conmemoración. (Si es redonda, mucho mejor, pues somos locos a bicentenarios, centenarios, cincuentenarios, etcétera).

Admito que a veces simpatizo con tal proceder, recordando al poeta Eduardo Marquina, cuando dictaminó: “Somos hoy porque ellos fueron antes”. Por eso, en efecto, siempre es salutífero dar una mirada a nuestro ayer.

Y, hasta ahí, todo santo y bueno.

Lo catastrófico ocurre cuando asoma su oreja peluda la Señora Inconsecuencia. Si hemos adoptado un criterio, hagámoslo vigente los 365 días del año y, si es bisiesto, los 366.

Queridas comadres, compadres dilectos: enseguida me explico, con un ejemplo más que elocuente.

En el año del señor 2015 se conmemoró el centenario del músico guantanamero Luis Lilí Martínez Griñán (1915-1990) y, que sepa este humilde gacetillero, entonces en nuestros medios no transitó ni la más leve alusión al hecho.

Temprana fue la pasión de Lilí por la música, cuando inicia sus estudios de piano en la academia de su hermana, Ana.

Tiene 20 años y ya está tocando en la orquesta de Corsino Calzado, en la base naval norteamericana de Guantánamo. A los 22 años crea la orquesta Los Champions de Lilí Martínez, con la cual pone a mover los pies de todos los bailadores en la Villa del Guaso.

Transita por la emisora CMKS y por academias de baile de Santiago y Guantánamo.

En 1945 se incorpora nada menos que al conjunto de Arsenio Rodríguez. Sus solos de piano marcan la trayectoria de esa agrupación, también beneficiada por sus brillantes arreglos.

A finales de los 40 del pasado siglo, el Ciego Maravilloso parte hacia Estados Unidos, pero Lilí opta por quedarse en territorio patrio y con sus compañeros funda el conjunto capitaneado por el trompetista Félix Chappotín.

Hombre con oído de amplio espectro, lo mismo se inspiró en el nengón y el changüí, que en Gershwin, o en el jazz, o en la música clásica. Alguna vez confesó que siempre quiso ser como Chopin: “Tierno frente a la música, dulce frente al piano y romántico ante la vida”.

Ninguna vertiente del conocimiento humano le era ajena. Así, se tituló en dactiloscopia y fue un estudioso de la criminalística. Dominaba el inglés con soltura y el francés no le era desconocido.

Como compositor, Lilí desplegó un amplio abanico, acuñando piezas clásicas. Lo mismo incursionaba en lo efervescentemente popular como Alto Songo, Se quema La Maya y Se acabaron los guapos en Yateras, que en lo estrictamente romántico, como en Esto sí se llama querer, o en lo patriótico, con Protesta de Baraguá. Hasta hoy, es una presencia constante en las ondas hertzianas del cubano éter.

Ante él —un guantanamero festivo, cariñoso y chivador— todo el mundo ponía los ojos en blanco. “La Perla del Oriente”, lo llamó Arsenio Rodríguez. Y el siempre recordado musicólogo Helio Orovio se pronunció con estas palabras: “En Lilí Martínez se fusionaron varias cosas difíciles de concretar en una misma sensibilidad: un gusto poco común en los fraseos de estirpe sonera, dominio de las esencias del piano clásico, dicción jazzística y el sabor de sus tumbaos”.

Pero regresemos a las líneas inaugurales de este artículo, para preguntarnos: ¿alguien se acordó, en aquel 2015, de que se conmemoraban los 100 años del nacimiento de Lilí, y los 25 de su deceso?

Todo eso me deja en la boca el mal sabor que suscita la frase de Oscar Wilde: “Si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido.”