El hombre de la Casa Prado: ingenioso gancho comercial

La publicidad –a menudo con toda la razón del mundo– ha sido calificada como antiética, fraudulenta, tramposa. Y el asunto llegó hasta el risueño reino del humor.

Sí, ha circulado un chiste según el cual cierto individuo, preocupadísimo, en voz muy baja le rogó a sus amigos: “Nunca vayan a decirle a mi mamá que yo soy publicitario. ¡La pobre viejita cree soy pianista que ameniza las noches en un prostíbulo!”.

Sea como sea, lo cierto es que esa institución socioeconómica carga con milenios de historia. Así, en la Grecia Antigua, tan pronto un buque arribaba a cualquier puerto, ya se estaba pregonando cuáles mercancías transportaba. (Para tal fin se escogían jóvenes de muy melodiosa voz. Infortunadamente, no sucede lo mismo con nuestros pregoneros de hoy en día).

Pero pasaron los siglos, hasta la llegada del convulso XX, acompañado de un asombroso salto cientificotécnico, que incluía una revolución en cuanto a los medios destinados a transmitir la información, de cualquier índole.

Surge el emporio neoyorquino de Madison Avenue, la meca del planeta en materia publicitaria, la llamada “capital de los sueños”, por las ansias de adquisición que despertaba.

A este lado del Estrecho de la Florida, el asunto tendría sus repercusiones. Así, de un día para otro, surgen como los hongos nuevas agencias publicitarias. Varios de nuestros grandes cerebros se darían a conocer en estos desempeños, como el inolvidable Héctor Zumbado.

Aquellos principiantes harían intenso uso de la radiodifusión, ese medio que entre nosotros acaba de convertirse en centenario, gracias al talento y el tesón de aquel camagüeyano que fue flautista, director de orquesta, inspirado compositor, mambí corneta de órdenes: Luis Casas Romero.

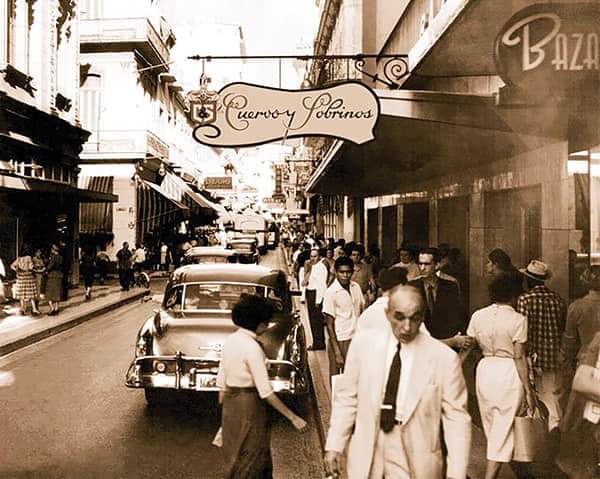

Exitosa jugada publicitaria en La Habana. Años de la década del 1950.

La Calzada de Belascoaín –inaugurada en 1782 y cuyo nombre oficial es Padre Varela– estaba en perenne ebullición comercial durante los años a los cuales nos hemos trasladado.

Allí le era posible, a quien contase con numerario, desde comprarse un par de zapatos hasta disfrutar de un criollo piscolabis con masas de puerco asado. En tal paraje se hallaba la Casa Prado, sastrería y camisería.

Al negocio no le iba mal, pero al dueño, como dicen los guajiros, “no se les morían los lechones en la barriga”. O sea, era alguien cuya perenne actividad lo impulsaba a nuevos proyectos. Se acercó a la tropa de los publicitarios radiales. Y, tras una tarde de intercambios, nació la original idea.

En mi amada Radio Progreso, todos los domingos al mediodía, en un programa se hacía saber que estaba en la calle “el hombre de la Casa Prado”. Y daban algunas vagas orientaciones en cuanto a por dónde andaba el susodicho.

Quien le dijese “¡Usted es el hombre de la Casa Prado!”, recibiría una guayabera como premio.

Pasaron las décadas. Y yo conozco a un par de ancianos habaneros que, cuando se encuentran, se saludan muertos de la risa diciéndose: “¡Usted es el hombre de la Casa Prado!”.