Mis dos momentos con el Guayabero

Primer acto

Yo no sé decir a ciencia cierta si fue en la calle Frexes, en la loma de la Cruz o donde nace la carretera que va hacia Banes. Lo cierto es que sucedió en esa villa que, bajo la advocación de San Isidoro de Sevilla, fundara y le diera su apellido García Holguín, uno de los trescientos hombres que conquistó a Cuba para España bajo el mando de Diego Velázquez de Cuéllar.

Pero vayamos a lo nuestro. Estaba yo en Holguín, con seis o siete añitos a cuestas. Transcurría 1950 y pico. Era la época en que los de la grey menuda andábamos en…, bueno, en…demoniados por la moda con la cual, con su mejor fe, nos martirizaban los mayores: el ridiculísimo pantalón de bombachos, o de bombaches, como aquí decían. Y aquel día —repito que no sé si por la calle Aguilera o sentado en el parque Calixto García—, andaba yo en…, bueno, en…furruñado por haber sido obligado a vestirme con aquella prenda que dejaba a la vista una cuarta de infeliz canilla impresentable.

Ah, pero como diría un poeta decadente, o un erudito intoxicado de petulancia, yo era “un alma sensible a los encantos del arte”.

Y mi en…, bueno, mi en…calabernamiento se diluyó, se evaporó ante aquello que los manuales llaman “el arte de concertar sonidos, silencios y tiempo”: la música.

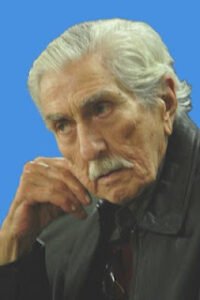

Sí, allí estaba un personaje más que singular. Escaso de carnes y estirado el cuerpo hasta el mismísimo cielo. Prieto, óseo y armado de guitarra, Faustino Oramas recorría, en 1950 y pico, los parques y encrucijadas holguineros, como un cercanísimo trasunto de sus lejanos antecedentes, los trovadores medievales.

Él era un soldado de aquella hueste aguerrida, los “artistas cubanos”, tropa itinerante —como los cirqueros—, siempre presencia obligada y bienvenida en cada güirito de solar, en cada guateque de cuartón o barrio suburbano, en cada temporada carnavalesca de municipios de quincuagésimo orden.

En mi memoria sobre aquellos nómadas, mis recuerdos se enfocan en aquel instante de mi infancia —¡ay, ya tan lejana!— en que me encontré con el Faustino Oramas de marras.

(Claro, decir “Faustino Oramas” es hablar de un perfecto desconocido, que quizás no reconocerían ni en su propia casa a la hora del almuerzo. Porque hágase justicia: Faustino Oramas es, para todos los tiempos, El Guayabero).

Segundo acto

Pasó el tiempo. Y hasta la celebérrima águila por el mar de la cual hablara el cubano mayúsculo.

Ya yo no usaba bombaches, sino que exhibía un copioso bigote blanco en canas. Pero algo no se había transfigurado: continuaba siendo un fan del bardo popular.

Me reí a matarme con cada una de sus juguetonas letras, que sin embargo, cuando le venía en ganas, escalaban hasta lo filosófico, como cuando se enfrenta a La Parca en su “Tren de la vida”. Hasta supe —con satisfacción— que el flaco insigne se había paseado por el mundo académico, cuando una catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela —Ana Chociño— le dedicó un enjundioso estudio.

Y volví a coincidir con el personaje. Andábamos locos de alegría en una Feria del Arte Popular, en ese paraíso de mujeres hermosas que es Ciego de Ávila.

Claro, cada uno en lo suyo, como Dios manda, según la división social del trabajo. Lo cual no me impidió chacharear muchísimo con aquel ser de leyenda. Sí, como el día en que casi lo sometí a un interrogatorio de tercer grado para conocer cuáles habían sido sus intimidades con Marieta, para sólo recibir la respuesta de que la susodicha era la encargada, en sus noches de pesadilla, de espantarle brujas y duendes que sobrevolaban su cama de cantor endemoniado.

Y mire usted lo que son las cosas. Me tocó enfrentarme a un micrófono para presentarle el bardo a los avileños en el parque de la ciudad. Con toda intención, pronuncié:

—Ahora, con nosotros… ¡Faustino Oramas!

Hubo en el público indiferencia total. Apatía que llegó hasta el bostezo.

Entonces recompuse lo dicho:

—Quise anunciarles que ahora está con nosotros… ¡El Guayabero!

Ahí mismo fue el despelote, el desmadre, el acabose, la histeria.

Y él salió a escena sonriendo socarronamente, con su anatomía desgarbada, la misma que vi en mi infancia durante una tarde holguinera, esa figura que parecía estirarse hasta tocar el cielo. (El cielo de la posteridad, en la memoria de su pueblo).